はじめに

今回は『ムーンライト』(MOONLIGHT)の解説です。

ネタバレしていますので、読む際はお気をつけくださいませ。

映画の概要

冒頭のあらすじ

母親からはいつも冷たくあしらわれ、友人たちからはいじめられっ子にされてしまった小学生、シャロン。

そんなシャロンをなぜか救ってくれようとしたのは、自分よりも遥かに大きいフアンという男だった。

フアンはシャロンに対し親身に語りかけ、支えようとする。

シャロンはその声に頼るように、どうにもならない時はフアンの家を訪れるようになる。

お互い素性もよく分からないまま、それでも二人はゆっくりと打ち解けようとしていく。

しかし、そんなフアンは人として道に外れた仕事をしていた。

フアンはドラッグの売人のボスだった。

キャスト・スタッフ・受賞歴

| 出演者 | アレックス・R・ハイバート、アシュトン・サンダース、トレヴァンテ・ローズ、マハーシャラ・アリ、ナオミ・ハリス、ジャネール・モネイ、アンドレ・ホランド |

|---|---|

| 監督 | バリー・ジェンキンス |

| 原案 | タレル・アルヴィン・マクレイニー |

| 脚本 | バリー・ジェンキンス |

| 撮影監督 | ジェームズ・ラクストン |

| 編集 | ナット・サンダース、ジョイ・マクミロン |

| 音楽 | ニコラス・ブリテル |

| 公開 | 2016年 |

| 受賞歴 | アカデミー賞(作品賞、助演男優賞(マハーシャラ・アリ)、脚色賞)、ゴールデングローブ賞などほか多数 |

様々な問題を提示したムーンライトもまた、素晴らしい作品となった

『ムーンライト』(原案の題では”In Moonlight Black Boys Look Blue”)である。

タイトルだけをただ単に読み取ってしまえば、明るく楽しそうなミュージカル映画の雰囲気も感じられそうではあるが、物語の内容は予想に反して重いものだ。

取り扱っているテーマが、いじめ、ドラッグ、セクシャルマイノリティーに対する偏見、そして貧困などだからだ。

普通に予備知識もなくこの映画を見た場合の観客の感想は、『とても良かったね』や『おもしかったね』などと一言で片付けられるものにはならず、いくつもの問題を自分なりに受け止めて考える必要があり、簡単に感想を述べることはできない。

そういった意味ではメッセージ性が強い部類なので、見る人を選ぶかもしれない。

とはいえ、その物語は徹底的にシンプルに作られており、一見すれば誰もが内容の理解ができるものになっている。

なおかつ、これだけ複雑なテーマを扱っている傍ら、その絡み合わせられたドラマはとても良くできており作品性は非常に高い。

その証拠に『ムーンライト』は、見事アカデミー作品賞を受賞しており、その他国内外の数多くの賞を総なめにしている。

記憶に新しいのは、この年のアカデミー作品賞の受賞時のことだ。

候補にはミュージカル映画で話題になり最多ノミネートされた『LA LA LAND』があり、『MOONLIGHT』は共に競い合うことになった。

そして、その授賞式で異例のハプニングが起きたのだ。

アカデミー賞の発表時、プレゼンターはカードを渡されそれをその場で開封し発表する。

そして、プレゼンターが発した言葉は『LA LA LAND』だった。

『LA LA LAND』のファンはその声を聞いて歓喜に湧いたが、しかし、実はそのカードは主演女優賞のものであり、作品賞ではないことがその場で発覚する。

そして突如『LA LA LAND』の作品賞受賞が訂正され、正式な作品賞には『MOONLIGHT』が受賞されるという、とんでもない珍事が起きたのだ。

訂正された『LA LA LAND』もとても良い映画だっただけに、何とも複雑な心境に陥った人も少なくないはずだ。

ハリウッドで最も権威ある授賞式でこのような珍事が起こったことは由々しき事態であったが、そのせいもあってか、人々に問いかけるテーマを扱った社会派な『MOONLIGHT』と、エンタテインメント性を徹底的に誇張した『LA LA LAND』の両作品は正に対をなす作品だったとも言える。

私としても『LA LA LAND』は以下の記事のように盛大に褒めちぎっているし、今回の『MOONLIGHT』も実に素晴らしい作品であるため、甲乙つけがたくなるのも当然頷けるところだ。

『LA LA LAND』の記事はこちらから

恋愛って素敵だ!極上の映画体験『ラ・ラ・ランド』が魅せる珠玉のミュージカルと王道のラブロマンスの融合とは?

恋愛って素敵だ!極上の映画体験『ラ・ラ・ランド』が魅せる珠玉のミュージカルと王道のラブロマンスの融合とは?

思いを巡らせることのできる、深淵なテーマ

先にも述べたが『ムーンライト』のテーマは、いじめ、ドラッグ、セクシャルマイノリティー、貧困などと重く、これらの問題を抱えているアメリカ黒人が置かれている状況と生活事情を世に問う、という内容になっている。

舞台は主にフロリダ州のマイアミとジョージア州のアトランタであり、アメリカの南東部という位置付けではあるが、どの国でも同様の問題ははびこっているわけであり、これらの問題を特殊なケースとして片付けるわけにはいかない。

とりわけドラッグという問題だけをピックアップした場合では、アメリカでは今もなお薬物中毒者が増加の一途を辿っていることもあり、そうした背景を知るには良いきっかけであり、さらに社会への警鐘にもなっている。

とはいえ、この映画は『強烈なメッセージを伝えたい』というドキュメンタリータッチな映画ではない。

主人公と主人公を取り巻く人々の状況と生き方・暮らし方がどのようなものなのか、という内容をリアルタッチで描いている。

そして、それらについてあえて出来るだけ説明を省きつつ、『彼らの生き方を伝える』というだけのテーマに徹底している。

こうした描写は、観客から見ればどうしてそうなったのか?どうしてそうなっているのか?と考えを巡らすことになるわけで、つまりそれは、作り手側からの、この映画は『説教ではなく考えてもらいたいんだ』という意思として伝わってくるわけだ。

あなたが、これらの昨今の社会問題に関して何がしかの興味を持っているのであれば、おそらく時間を損することなく、この映画の深淵に思いを巡らすことができるだろう。

変化を分かりやすく、そして緊張感を持続させるその手法

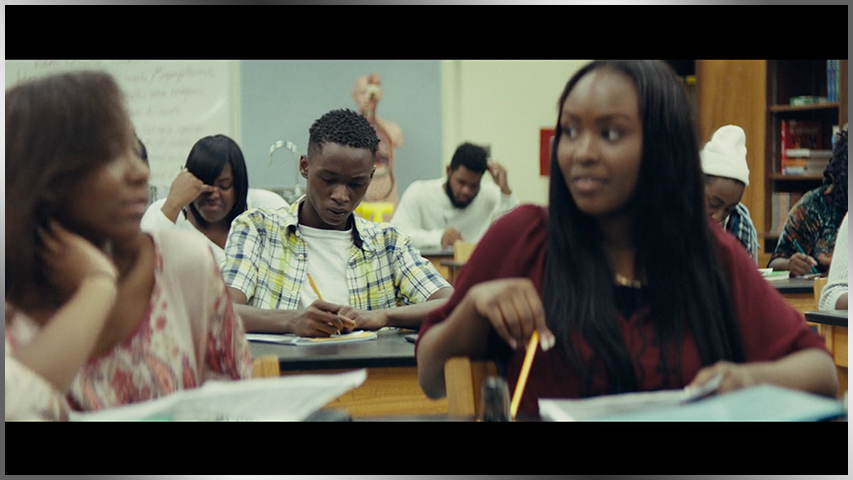

『ムーンライト』の特筆すべき点の一つは、その物語方式である。

『ムーンライト』の物語は、始まりから終わりまでを一連で紡いではおらず、3つのエピソード構造としている。

この3つのエピソード構造に分けたことは、元々の原案が複数のエピソード方式でそこから抜き出した、ということらしいが、それを映画にも持ち込んだことはとても頷ける手法だったと思う。

というのも『ムーンライト』は、主人公が子供から始まり大人へと成長するまでを描いた作品だからだ。

映画通の方なら分かるとは思うが、大人向け映画において、映画の始まりで主人公が子供だった場合、その後どうなっていくかはとても興味深いものになる。

なぜなら、子供のままで話を進めることはできないことが分かっているからだ。(反対に大人から始まり子供に代えて進ませる映画もある)

そしてこれは作り手も同じで考えで、早く子供を成長させた状態にしなければと、他の映画などではわずか開始後10分足らずでいきなり大人にしてしまうことも少なくない。

その理由は物語を3幕で分けようとしているからであり、早いうちに状況説明を矢継ぎ早に終わらせておきたいからである。

もちろん幕のことなど気にしない観客も大多数ではあるので、子供のままでも何らおかしいとは思わないという人も多いだろう。

しかし、気にする人にとっては映画の早いうちに必ず子供が主人公だった場合、成長させるはずだと確信しているので、それをどのように表現するかというところに期待してしまうことになる。

ところが、この『ムーンライト』の場合、主人公は小学生のままで、第一幕の終わりまで引っ張って行ってしまう。

つまり、ここまで引っ張られてある意味不安になってしまった『分かっていた観客』は、簡単に『騙された観客』となり、第二幕の始まりと共に『あ、この映画は普通じゃない』と悟ることになる。

そう、『ムーンライト』は構成だけを汲み取ってもきちんと評価されるであろう映画なのだ。

では、肝心のこのエピソード構造を作り手が採用した理由はなぜだろうか?

『ムーンライト』のエピソード構造を物語的に見れば、それは我々観客に対する配慮である。

- シャロンと彼らの状況を分かりやすくする

- シャロンと彼らの変化を表す

- シャロンと彼らにまつわる問題提起

一方、映画の手法的に見れば以下のようになる。

- 時間と成長の変化を大きく見せる

- 順序よく進まずにいきなり時間が超越されるので、エピソード毎に観客の期待感が増す

- 大きな対立や転換点はないため、エピソードとして区切ることで観客への緊張感を持続させている

このように物語的手法と映画的手法がエピソード構造として融合しているため、映画の流れに破綻がなく、非常に上手く機能させている点に注目したい。

シャロンとフアン

主人公のシャロンは、小学生から始まり、高校生、そして大人という3つの時代を経て成長していく。

その性格は、基本的には子供から大人になっても寡黙で、自分のことをベラベラとはしゃべるようなことはせず、相手に合わせる内向的なタイプである。

そういった傾向のせいかなのは明確にはされていないが、最悪なことにシャロンは周りの子どもたちからいじめを受けてしまう。

シャロンはそうした状況から逃げるしか方法がないと感じつつも、自分の心は強く持とうとしている。

シャロンは小学生時代に唯一の友達であるケヴィンに「自分はタフだ」と語り、それが口先だけではないことは、ケヴィンとの遊びの取っ組み合いを通じてケヴィンからも「お前はタフだ」と認められていることからも分かる。

つまり、本当はシャロンも強い心を持っているはずなのだが、残念なことにいじめはずっと続いていってしまう。

なぜなら、助けを得たい人物が誰もいなかったからだ。

母親は頼れず、他の誰かといってもシャロンには父親と呼べる人もいなかった。

父親がいない理由については、シャロンも母親であるポーラも語らなかったため理由は分からない。

しかし、子供にとっては父親の存在もまた必要なものであり、シャロンが父親という存在を求めていたとしても不思議ではない。

そしてその相手こそ、子供達にいじめられているシャロンが空き家に飛び込んで潜んでいた後、しばらくしてから窓に貼り付けられたとたん板を押し破って入ってきたフアンという男だった。

シャロンにとっては予想もつかない男の存在だったが、わずかながらその男との会話で世界が広がっていく。

こうしてシャロンがフアンと出会えたことは、父親という存在自体がどのようなものなのかが分かっていなかったシャロンにとって、これからの人間形成が促される為に良い出来事だっただろう。

ゆっくりとだが、シャロンはフアンと、フアンと同居しているテレサと共に心を開いていく。

ただし、そのフアン自体には問題があった。

フアンはドラッグの売人であり、この地区のボスとして存在していた。

そしてこの話の極め付けは、そのドラッグを買っていた一人がシャロンの母親だったことだ。

小学生だったシャロンがこの事実を知っていたかどうかは分からない。

ただ、シャロンはフアンに対してドラッグを売っていることを直接尋ねており、そして、フアンはそれを認めている。

フアンという存在

フアンについて考えて見ると彼は元キューバ人だ。

現在、元々厳しかったキューバから海外への渡航は、キューバの新法令で比較的軽減されている。

とはいえ、キューバ人にとってパスポートの取得には多額の費用がかかるらしくキューバからの出国は簡単にはできないようだ。

『ムーンライト』がいつの時代の物語かは明確にされていないため、フアンがキューバからフロリダに訪れたのはキューバの新法令が施行された後なのか、それ以前なのかは分からない。

ただどちらにせよ、キューバは社会主義国家なのでフアンに資産があるわけではないだろうから、おそらく亡命移民になるのだろう。

つまり、フアンがアメリカに来て生きて抜いていくには多くの困難が待ち受けていたわけだ。

そうなると手っ取り早く金を稼がなくてはならなく、アメリカという国に保護されない自分ができる仕事といえばドラッグの売人だった。

そしてフアンはそこで成り上がり、今やこの地区のボスとなっていた。

こうしてフアンだけを考えてみても様々な問題が孕んでいることが分かる。

そんな社会的犯罪行為を助長させているフアンだが、なぜわざわざいじめられていたシャロンを見つけて親しくなろうとしたのだろうか?

シャロンをただ助けたかったのか、それともシャロンを影で育て将来売人をさせたかったのか。

物語早々にフアンは亡くなってしまうので、今やその真意は分からない。

もし彼の心に希望があったのであれば、もしかしたらフアンはただ子供が欲しかっただけかもしれない。

自分が子供を持てるような大人ではないことを分かっていたからだ。

フアン自体も、多くを迷っていたのは間違いないだろう。

シャロンに何をし、何を伝えたかったのか。

ただ、そのフアンと過ごしたシャロンにとって、フアンの面影はとても大きいものだった。

幸か不幸か、シャロンもまたフアンと同じ道を歩んでしまったからだ。

観客はフアンの生き方や内面もまた想像するしかなく、その2面性を持った人物として非常に面白い存在である。

シャロンとケヴィン 1

いじめが絶えない辛い高校生活を送る一方、シャロンは母親のことなどでも傷つきながらも、過去からの親友であるケヴィンとの親しさを増そうとする。

母親から「どこかに行ってくれ」と言われたせいではあるが、シャロンが向かった先はケヴィンの家の近くの海だった。

そして、そこに丁度ケヴィンが大麻を吸いにやってくる。

ケヴィンがそこに来ることをシャロンが知っていたのか、たまたまなのかは分からない。

ただ、シャロンはこの時ケヴィンに会いたいと密かに願っていたのだろう。

だから会うべくして会えた。

そして二人はお互いをからかいながら友人としての会話を重ねていく。

一息ついた時、彼らの間には柔らかな風が流れていた。

その風に乗るかのように、二人はお互いを見つめあい、そのまま口づけを交わす。

さらにケヴィンはシャロンの体に触れ、シャロンもそれを拒否することなく身をまかせる。

男と男の恋と言って良いかはまだこの時点では分からないが、それでもお互いには特別な感情が生まれていたことは確かだろう。

しかし、それは明らかに異性による関係ではない。

ここで大抵の観客(特に男)が思うことは、シャロンはいつゲイになったのだろうか?と考えてしまうことだろう。

それもそのはずで、シャロンがゲイになっていく過程は特に描かれていない。

観客はずっとそうだったのか、それとも思春期を迎えてからなのだろうかと疑問になってしまうわけだ。

そこで、異性愛者が同性愛者になる理由を軽く調べてみると、現在でも明らかになっていないとのことだ。

ただ、それには一人の人間が人を愛すことだけだと捉えてしまえば、異性愛者という括りも同性愛者という括りも関係はない。

相手がたまたま異性か同性かの違いなだけであり、理由を考慮する必要もないという考え方を持つことが大切である。

そして、LGBTの人たちが起こす運動は、そうした考え方をもっと広めようとしていることと、今の現代人にはそれが求められているということだった。

私もその考えには関心しつつ、つまりシャロンがいつゲイになったのかなどと考えるのは杞憂であるわけだ。

だからこそ、ゲイになるようなきっかけなどは特に描かれておらず、それを作り手もきちんと理解していることが分かる。

母親であるポーラの存在

シャロンにとって、本来であれば唯一頼りたく愛されたい存在である母親。

しかし、正直言ってシャロンの母親であるポーラは酷い母親である。

シャロンに愛情を寄せていると言う一方、シャロンに家にいるなと邪魔者扱いしたり、自分の手が届かないところにいればわざわざ貶したり、終いには実の息子の金を奪い取ることまでする。

親としても人としてもあまりに散々な人格である。

シャロンには、母親との居場所はあったのか?と疑問に思えるほどだ。

さて、このポーラについては、仕事をしているのだろうが、その描写は描かれていないため判断はできない。

しかし、食べれるほどの生活は維持できているように見受けられるので、大丈夫なのだろう。

もしかしたら生活保護の対象になっていることもあり得るが、まぁそれはどちらでもいい。

また、ポーラには仲の良さそうな別の男がいるので、何かしらの頼りにはしているだろうが、シャロンにあまり会わせようとはしないあたり、その男と家庭を持つ気はないのだろう。

そして肝心なのは、ポーラが大きな問題を抱えてしまっていることだ。

それは、ドラッグに手を出してしまっていることだ。

それもかなりの常習のようで、彼女自身についても心配なほどである。

どうしてドラッグに手を出したのかは分からない。

安易な気持ちだったかもしれないし、現実逃避だったのかもしれない。

どちらにせよ、結局のところ、彼女自身もまたとても弱かったのだ。

ポーラ自身も誰かが救ってあげるべき存在であったのに、その相手になるものはいなかった。

本当は彼女こそ愛情に飢えていたのかもしれない。

そして、その飢えを満たすために違法なドラッグに手を出し、その結果、感情が不安定になったポーラはシャロンを罵倒し、ぞんざいな扱いをした。

ドラッグのせいではあるものの、側にいるだけのシャロンを貶め続けたのだ。

ただし、そんな彼女にも一つだけシャロンを救っていたであろうことが伺える。

それは、シャロンに対し虐待をしなかったことだ。

虐待、つまり暴力だけは、彼女の中に押し留めることができていたのだ。

それはシャロンへの唯一正しい愛情だろう。

ポーラもまた悲劇を被ってはいたが、生まれた時から女手一つでシャロンを育てていることを考慮すると、ギリギリのところで実の息子であるシャロンのことを、心では本当に想っていたのだ。

シャロンとケヴィン 2

ケヴィンと親密な関係になった二人。

当のシャロン自身も不思議な感覚だったのだろう、海辺の出来事は。

そして、シャロンはケヴィンに対しもっと心を開きたいと感じるようになる。

次の日の昼食時に、学校の食堂でシャロンはケヴィンを目で追っていたからだ。

しかし、ケヴィンと一緒に食事をするというシャロンの願望は、いじめの主犯格であるテレルが邪魔をし、脆くも崩れ去る。

そして、テレルがケヴィンに語った内容は、昔の遊びである『相手を倒れるまで殴る』を思い出させることと、それをある人物にやるよう促すことだった。

そのある人物こそシャロンであり、テレルは親友であるケヴィンにシャロンを殴らせることを強要させたのだ。

その日の放課後、シャロンが一人で校舎から出た後、それは始まった。

テレルを筆頭に、その取り巻きたちと同時にいたケヴィンがシャロンを殴り始める。

観客にとっても二人が仲が良くなっていくだろうと感じていたところなので、この光景を直視するのが辛くなるシーンだ。

当のケヴィンも辛い表情を見せ、殴った後にシャロンに倒れていろと言い放つが、シャロンはその卑劣な行為には負けず、何度も立ち上がろうとする。

ケヴィンはその都度テレルに言われた通りに流され、シャロンを複数回殴り続けることになる。

そして、シャロンが倒れた後はテレルと取り巻きたちが最後にシャロンをリンチする。

その時ちょうど、その光景を目の当たりにした学校のセキュリティーが駆けつけたのでその場は収まったが、傷を負い倒れたシャロンは保護されることになる。

そして、シャロンの治療が済むと、教員から誰がやったかと言い寄られるも、「誰にも救えない」とそれ以上シャロンは何も言おうとはしなかった。

そのままシャロンは家に帰り、冷水であざだらけになった顔を冷やす。

鏡に映る自分の顔を見たシャロンは、この時特殊な感情に支配されていた。

次の日、学校で授業が進んでいる中、遅刻しつつも堂々と入ってきたシャロンは、自分の席の椅子を持つとそのままテレルのところまで行き、背後から力の限り殴りつけてしまう。

テレルは倒れ、怒りに狂うシャロンは周りの生徒と教員から抑えられることになる。

観客としてはスカッとするが、シャロンの暴走は犯罪行為と認められることになってしまう。

警察に逮捕されてパトカーに乗せられてしまうシャロン。

その光景を駆けつけたケヴィンが辛そうに見ていると、シャロンもまたケヴィンを見る。

二人の間にはゆっくりとした時間が流れ、複雑な感情が渦巻いていた。

シャロンの私生活

ムーンライトでは、意外にもシャロンの私生活やその性格付けというコアな部分は描かれていない。

フアンと別れた後の小学生時代もそうだが、すっぽりとそういったシーンは削られている。

観客にとっては、シャロンはどのように生活し、そしてフアンが亡くなった後は何を、誰を拠り所にしてやってこられたんだろう?と疑問を持つことになるわけだが、ではどうして作り手はその部分を描かなかったのだろうか?

それは映画手法から見れば以下のようなものだろう。

虐げられているシャロンを見せても不快にしかならないのとドラッグ漬けの母親を見せていくと趣旨が変わっていってしまうということ。

また、物語的に見れば、直接見せるのではなく観客にシャロンの生き方を想像させるように仕向けているからだろう。

シャロンがケヴィンに言った「泣きすぎて自分が水滴になりそうだ」というセリフが、正に我々観客に想像を促していることが分かる。

そして、その想像する先は、シャロンが必死に耐えながらずっと辛い人生を送ってきたであろうというところだが、正直それについては表面的にしか分からない。

そう、つまりここで言いたいことは『ムーンライト』はシャロンの物語でありながらも、私たち観客にとって、シャロンについて知ることができたことは微々たるものでしかないという事実である。

シャロンという存在

大人になったシャロンは以前の姿とは程遠く、見る影もなかった。

シャロンは筋骨隆々な体つきをしており、高校生までに見せていたあのヒョロヒョロとした姿は消えていた。

そして、もはや金には困らないほどの生活ぶりを見せる。

それもそのはず、シャロンの仕事は、あのフアンと同じドラッグの売人のボスだったからだ。

観客にとっては、衝撃的な事実を突きつけられることになる。

そうした生活を送っている中、シャロンは再びケヴィンと再会することになる。

きっかけはケヴィンからの電話だった。

そして、シャロンはケヴィンが働いているというレストランへと向かう。

二人は再会し、ケヴィンの私生活の話と共に、シャロンも自らの生きてきた背景や今の暮らしぶりを話す。

当のケヴィンもその話に驚きつつ、時間は流れ、ケヴィンがシャロンに会いたくなった理由である一つの曲をジュークボックスから流す。

その歌を聴けば、もはや理由など必要なかった。

店を後にすると、シャロンはケヴィンを車で送りつつも、泊まるところがなかったシャロンはそのままケヴィンの家へと一緒に向かう。

ケヴィンの家に着き、少し他愛もない話の後、急にケヴィンから「お前は何者だ?」と聞かれる。

その問いにシャロンは「俺は俺だ」と返し、続けてゆっくりとシャロンもケヴィンもお互いの過去を語り始める。

そして、最後に、シャロンの口からシャロンが最も心の奥底に置いておいたであろう感情をケヴィンに告白する。

その言葉はケヴィンだけでなく観客も驚くことになるものだった。

シャロンはひたすらずっと長い間ケヴィンに想いを寄せ続けていたのだ。

このシャロンの言葉で、観客はようやくシャロンという存在に気づくことになる。

シャロンは誠実さと純粋さの塊だったのだ。

二人には海よりも深い沈黙が流れた後、シャロンにとって初めての安らぎの時間が訪れる。

さて、シャロンのこの告白を見るとここで一つの疑問も浮かんでくる。

二人が高校生だった時、ケヴィンはテレルからシャロンを殴れと強要された。

そしてシャロンは親友に殴られたわけだが、教員にはその殴られた真相については黙っていた。

なぜだろうか?

それは、もしその真相を話してしまうと、ケヴィンもテレルたちと同様に懲罰を受けてしまう可能性があるからだ。

シャロンにとって、ケヴィンは大切な存在でありそれは避けたかった。

なぜならケヴィンのことが好きだったからだ。

だから、シャロンは自ら鬼神の如くテレルを襲い、自分の本当の強さを相手に誇示しつつも自分が罪を受けることだけを望んだわけだ。

それが結果的にケヴィンを助けることになると考えたからだ。

とはいえ、正直これが真実かどうかは分からない。

ただ、シャロンが殴られた後に教員から事情を聞かれている際、教員が「助けたい」と言った言葉を聞いて何かを思いついたそぶりを見せたことと、テレルを倒した後シャロンがパトカーに乗せられた際、その光景を見ていたケヴィンに、聞こえない声でボソッとシャロンが一言話していたという、これらの引っかかる振る舞いがあった。

だから、もしかしたらケヴィンを救おうとしたと考えてもおかしくはないのだ。

シャロンの告白は、シャロンにとっても観客にとっても押し込まれていた感情が解放されたところである。

観客は、大人になったシャロンを見た際『随分変わってしまったな』と大抵思い込んだはずだ。

しかし、その思い込みは全くの恥だと感じるほどに、シャロンは子供の頃から何も変わらず純粋で、真に強い心を持った人物であったわけだ。

黒人だけにこだわったメッセージ

映画『ムーンライト』には白人がほぼ登場してこない。

いてもシャロンの学校にいる数名の生徒がほんの一瞬チラッと映るだけである。

これは、監督で黒人であるバリー・ジェンキンス自身が、フロリダ州マイアミのリバティーシティでシャロンと同じように暮らしていたことからもその状況を彷彿とさせる。

また、元々白人を登場させるような物語ではないということは分かりつつも、これだけ白人を徹底的に排除している点を鑑みると、ある意味白人からの人種差別を皮肉的に扱っていると考えても良さそうである。

現在、白人至上主義の映画はだいぶ少なくはなったが、それでも白人を全く登場させないという思い切りは、マイアミ出身の監督自身の背景を示唆するとともに、明確なメッセージが込められていると言っていいだろう。

また、黒人と言ってもキューバ人という括りは、フアンも語っているように、フロリダ州マイアミがキューバに近いからである。

歴史を遡れば、キューバ革命を成功させたカストロ政権に対し、反対の意を唱えたキューバ人たちはフロリダから入りアメリカに亡命を行なっている。

これは、1966年にアメリカで施工された、キューバ人は1年間アメリカに住むだけで永住権をもらえてしまうという、他国よりもずっと優遇されてきた受け入れ制度『キューバ人地位調整法』ががあったためである。

そうした背景もあって、アメリカと近いフロリダには元キューバ人が多いわけだ。

マイアミに、とりわけリバティーシティに住む人々が皆貧しい黒人、それすなわちキューバ人であったことを考えると、ただ安易に差別的観点から白人を登場させなかったいうことではなく、この地区そしてそこに住む人々たちのことを考えて欲しいという問題提起にもなっている。

起伏はなくとも醸し出すサスペンス感

『ムーンライト』には、これと言ってサスペンスも対立もない。

また、主人公であるシャロンが何かを成し遂げる話でもなく、その性格性からだが、シャロンは基本的に受け身でしかない。

しかし、その部分を補っているのが独特の緊張感である。

これは、登場してくる人物たちの性格と発する言葉において独特の不安定さを醸し出しているからであり、何かあれば一触触発になりそうな雰囲気が常に漂っていることによる。

彼らには決してその気は無くとも、観客には何が起こるか分からないという空気感を直感で感じてしまうわけだ。

また、前述したがエピソード構造にしていることもあってダレることがない。

その理由は、観客がダレる前に章仕立てで展開を変えているためで、その都度新鮮な気持ちで観ることができるからだ。

特に3のblackでは、筋骨隆々のシャロンが売人のボスとなって登場してくるので、その言動には注意を向けざるを得ない。

シャロン自体もベラベラと話すことをしないので、緊張感を伴ってしまっている。

高校生の時にはテレルを攻撃していることからも、またシャロンはキレるのではないだろうか?と注意を寄せてしまうわけだ。

いずれにしても、サスペンスや対立的要素のないこの映画の緊張感の出し方は見事だと言うしかなく、演出、配役、絵作り含めて秀逸だと言って良いだろう。

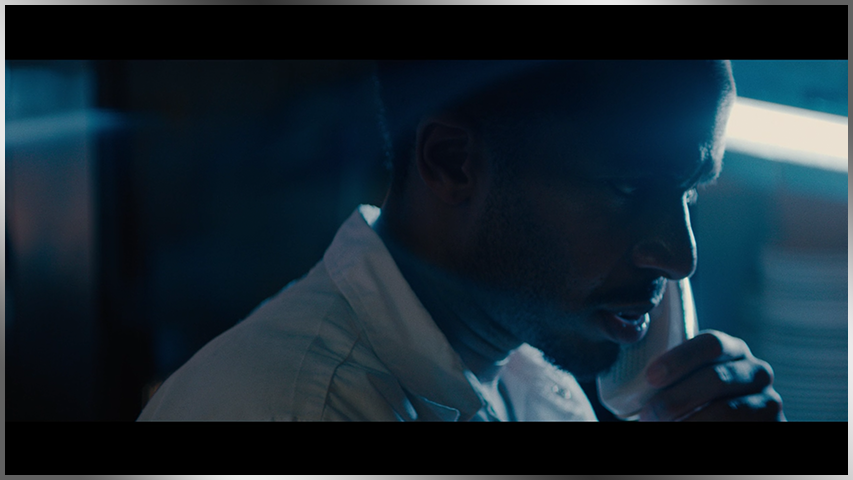

感情を最大限に見せることを徹底した撮影手法

写し方はそのほとんどがミディアムかミディアムクローズアップが多い。

被写界深度も浅めに設定されており、背景もほとんどがボケている。

これは、シャロンとその取り巻く人物にできるだけ集中できるようにと意図されている。

そして、このミディアムクローズアップと浅い被写界深度は全く状況が分からないわけでもなく、いい塩梅のバランスで状況説明もしてくれている。

どうしてこれだけ徹底してこのようなミディアムクローズアップ撮影にこだわったのだろうか?

それは、各登場人物たちの言動や表情を強く観客に見せることで、共感や感情移入を促しているからだろう。

また、この映画に於いては、登場人物たちの微妙で繊細な表情に、可能な限りフォーカスしておくことが重要であることが分かるので、余計な要素は極力排除しておきたいという意図もあったのだろう。

こうした撮影手法のおかげで『ムーンライト』は、シャロンを始めフアン、ポーラ、ケヴィンたちが醸し出す非常に細かい感情まで読み取れるようになっている。

まとめ

『ムーンライト』のような映画の世界だけでなく、生きている人々はみんな何かを抱えている。

誰しもがひたすら幸せな人生などあり得るはずもない。

むしろ辛い時の方が多く感じるのではないだろうか。

だからこそ、今できることで自分が納得できる生き方を選ぶしかないわけだ。

『ムーンライト』を見終わった後は、とても大きな問題が渦巻いていることを理解しつつも、自分自身のことを考えながら、なぜだか少し清々しい気分にも浸れた。

いくつもの問題と人への愛と生き方について、新たに提示させてくれた『ムーンライト』もまた、映画史に残る作品の一つであろう。