はじめに

今回は『バベル』(BABEL)の解説です。

ネタバレしていますので、読む際はお気をつけくださいませ。

映画の概要

あらすじ

モロッコ人は、生活を守るために銃を使おうとした。

アメリカ人は、バラバラになってしまった自分たちのために旅に出た。

メキシコ人は、故郷に帰るために他人の子供達を連れていった。

日本人は、自らの欲求のために世界との隔たりに抗った。

4つの人種は、場所を超えて悲劇という名の歯車を回していく。

キャスト・スタッフ・受賞歴

| 出演者 | ブラッド・ピット,ケイト・ブランシェット,アドリアナ・バラッザ,ネイサン・ギャンブル,エル・ファニング,役所広司,菊地凛子,サイード・タルカーニ,ブブケ・アイト・エル・カイド |

|---|---|

| 監督 | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ |

| 脚本 | ギレルモ・アリアガ |

| 原案 | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ,ギレルモ・アリアガ |

| 撮影監督 | ロドリゴ・プリエト |

| 編集 | ダグラス・クライズ,スティーヴン・ミリオン |

| 音楽 | グスターボ・サンタオラヤ |

| 公開 | 2006年(日本:2007年) |

| 受賞歴 | カンヌ国際映画祭(監督賞),アカデミー賞(作曲賞) |

『バベル』という映画が生まれた時代の世界情勢と今

2001年9月11日にアメリカで同時多発テロがあり、そのせいでこの年代は常にテロとの恐怖が身近にあった。

日本も含めてどこかで事件が起きれば、人々は「またか」とテロのことを想像してしまう。

故に、映画『バベル』に登場したモロッコの少年であるユセフが起こしたこの事件も、劇中でテロとしての見方を強めてしまうのは、情勢的にはごく自然なことである。

そんな国家間に亀裂が走った時代だったからこそ、リチャード夫妻に起こった出来事は国同士の問題にまで発展してしまう。

同情せざるを得ない不幸な出来事である。

また、2000年も20年が経とうとしている現代にあっても、世界的に見てテロの脅威は依然無くなる気配はなく、安全と言われている国々でもしばしば起こってしまっている。

島国でもあるここ日本では、テロのような主義主張を掲げた思想での犯行は少ないが、それでも殺人事件は頻発している。

事件ごとの犯人の動機は様々だが、そこには現代の社会問題が背景にあるのは間違いなく、決して人ごとではないというのが実情である。

『バベル』という、聖書から取られたタイトルの意味とは?

『バベル』という言葉は、旧約聖書に登場するバベルという街に建てられた『バベルの塔』のことを指す場合がほとんどである。

ただ正確さを示すなら、人間が神に届こうとする塔を作ったことに神が怒り、作った人間を混乱(バラル)させたことで、その街の名前がバベルになったとのことだ。

また神は、人間が一つの言葉を用いて塔を作っていたことに危惧し、人間の言葉を混乱させ、互いの言葉を聞き分けられぬようにもした。

参考:旧約聖書、創世記 11章

こうした聖書の言葉を背景に、映画『バベル』では以下の四つの国(街)が登場する。

| 国 | 街 | 緯度 |

|---|---|---|

| モロッコ | タザリン | 約30度 |

| アメリカ | サンディエゴ | 約32度 |

| メキシコ | テカテ周辺 | 約32度 |

| 日本 | 東京 | 約35度 |

これらの4つの国々は元々その国の言葉を持っているため、お互いには伝わらない国どうしである。

つまり『バベル』という名前にしているのは、言語が違う人々、引いては文化が違う人々の行動の影響と、その行動の解釈自体を観客に向けさせるために付けていると読み取れる。

また、チエコのように、言葉だけでなく、人間の根本的な機能の一部である『声』も欠くことで、人としての本質についても問うている。

加えて『バベルの塔』的な引喩をほのめかしているものとしては、以下のようなものが連想できる。

『高いという象徴』

- モロッコ人のアフメッドとユセフは、山の上から旅行客のバスを狙った。

- チエコは東京都心のビルの最上階で、刑事である間宮を試そうとする。

- アメリアは年齢が一番高いにも関わらず、選択を大きく見誤った。

『人々を分けたこと』

- アフメッドとユセフの家族は散ることになる

- リチャード夫妻の家族は散らされていた

- チエコの家族は散っていた

こうして考えると、映画『バベル』の物語は、人々を分け、聞き分けられぬ言葉を使わされたからこそ、世界のバランスが大きく崩れ、その結果、今の格差社会を生み出してしまったと、ある意味皮肉的とも取れてしまう。

またこれは余談だが、上記の表に示したように4つの国々の位置にはある法則性がある。

これらの国々の緯度を測ってみると、タザリンは約30度、サンディエゴ:約32度、テカテ:約32度、東京:約35度と、厳密ではないがある程度地球を直線的に捉えた場所にしているのだ。

日本だけ若干高い35度だが、緯度32度付近の日本は丁度熊本県と宮崎県付近になってしまい、それだと演出上に不都合が生じてしまうため、日本を象徴する都市として分かりやすい東京にしているのだろう。

シチュエーション毎に登場人物が変わり、主人公もそれぞれ変わるその演出手法

映画『バベル』のように、シチュエーションを別々にしつつ、物語を1本にまとめていく手法は決して珍しいわけではない。

だが、それでもいざやってのけようとするのは相当の困難が付きまとう。

例えば、一般的な作り手独自の視点と考え方を重視して製作された映画の場合は、その個性が大きく前面に出されることになる。

この場合、異国で映画を作ろうとしても、それまで生きてきた自国の文化や考え方が根幹となるので、公開された際に現地の観客とはズレが生じやすい。

これはどうしても仕方がないことだろう。

映画に関係なく誰であれ、その国にしばらく住み続けない限り、その国の文化や考え方をそうやすやすと理解することはできない。

作り手はそうした懸念もあり、異国を股に掛けた映画を作ろうとする場合は、基本的な登場人物を必ず中心にしたままで、その国の人物とはほとんど交流させずに済むようにする。

ところが『バベル』はそうしたルールには従わず、その国の文化や考え方を尊重する作り方を選んだ。

私は日本人なので、その例を挙げるとしたら他ならぬ『チエコ』を主人公とした東京のシチュエーションになるが、『バベル』はこの東京、引いては日本という国の文化と考え方が見事に描写されている。

もちろん、実際にはチエコの行動には物語上違和感を感じさせるものはある。

しかし、演者たちには下手に誇張した演技もなく、終始自然な演技で構成されているため、他国と干渉が少ない日本という国の独特の空気感がきちんと表現されている。

アレハンドロ監督がどれほど日本に親しいかは分からないが、仮に言葉もよく知らない中での『OK』を出していったのであるならば、それは相当の勇気を持って英断されたのと同時に、日本の演者とスタッフに全幅の信頼を寄せていたからに違いない。

きちんと日本を日本として表現してくれたことに感謝したい。

『バベル』は完全に社会派映画でありながらも、そのメッセージは『家族』についてである

『バベル』は、個別の問題から世界を股にかけた問題までを含めている。

それをまとめると以下のようなものだ。

- 過去、日本人がモロッコにいる人物に、感謝の印としてライフルを渡した。

- ライフルを受け取ったモロッコ人は、生活のため別のモロッコ人にライフルを売る。

- ライフルを買ったモロッコ人は、自分の子供にライフルを渡し、家畜を守るためにジャッカルを撃つようにと指示する。

- 父親からライフルを受け取った子供は、興味本位で数km離れた道を走るバス目掛けて当てられるかどうかと照準を定め撃つ。

- 放たれた弾は、観光バスに乗ってモロッコを旅していた夫妻の妻に窓ガラスを破って当たってしまう。

- その夫妻がアメリカに帰れないことになり、メキシコ人のシッターに預けていた夫妻の子供は、無断でメキシコに連れて行かれてしまう。

- モロッコ人にライフルを渡した日本人の娘は高校生のろう者であり、世間との隔たりと思春期特有の悩みに苦悩する。

こっちでは殺人が、こっちでは誘拐未遂、かたやこっちでは体の問題という複雑な状況を絡ませている。

こうして見れば、『バベル』はある意味構造主義のような、世界を通して目に見えない力や、まるで誰かに操られているような感覚に捉われてしまうが、ただただ不幸な出来事でしかなく、全ては単なる偶然でしかない。

どこにいたとしても、その場所にはその場所の問題が起こってしまうのと同時に、目を凝らして世界を見なければ分かってこないものがあるというものだ。

例えば、チエコのシチュエーションに、アメリカ人を撃ったモロッコ人が逮捕されたというテレビ放送がある。

国が違うので仕方がないことではあるが、チエコはそれに全く興味を示さず、所詮その程度の認知しか持とうとしないという現代人への皮肉である。(このテレビ放送をわざわざ作ったことに関心してしまうが)

そして、『バベル』が一番伝えたいことは、結局のところあらゆる問題は家族に帰結するということだ。

モロッコ人も、アメリカ人も、メキシコ人も、日本人も、それぞれ胸を痛め、そして改めて家族との繋がりを再構築していかなければならない。

つまり観客に対し、あなたには決して関連がないとは言えないかもと問い、考えさせるようにしている。

『バベル』は2000年初頭の時勢ではあるが、家族という普遍的な問題を提起した作品でもあると言える。

『リチャード夫妻』の存在とそのストーリー

スーザンとリチャードの二人は、最初から険悪なムードであり、特に妻のスーザンは夫のリチャードに対して憤慨している。

観客は二人に何があったのかと想像を膨らますことになるが、やがて、まだ幼いマイクとデビーという二人の子供達をアメリカに置いてまでモロッコに来ていることが分かる。

しかし、その理由までは明確には明かされない。

唯一分かることとしては、スーザンがモロッコ人のユセフに撃たれて、しばらく救援が来ないというやるせない時間帯に、二人が語った以下の発言である。

- リチャード:許してくれ サムが死んだ時僕は逃げた 怖かったんだ

- スーザン:私だって怖かった あれは私のせいじゃなかったの

- リチャード:もちろん違う 君のせいじゃない

- スーザン:サムは息をしてなかった

- リチャード:僕が悪かった 君を愛してる サムの顔を忘れそうだ

これらと、彼らの娘のデビーが語っていた言葉から察するに、生まれたばかりで亡くなってしまった末っ子のサムに対して夫妻は心を痛めていた。

その際に、リチャードはスーザンから離れようとし、そのせいでスーザンはリチャードに憤りを持った。

そこでリチャードとしては、そんなスーザンとの関係を何とか元に戻したかったという思惑の上で、モロッコ旅行を計画したと考えるのが妥当だろう。

そして夫妻は、その旅行のためには子供は連れて行くことはできず、ベビーシッターであるアメリアにマイクとデビーを預けたというものだ。

ここで一旦、アメリカでの乳幼児の養育生活について考えてみよう。

アメリカでは、日本と同様に保育園(Daycare)や幼稚園(Preschool)といった施設は存在している。

しかし、それだけではなく日本と大きく違う『ベビーシッター』という子守りを専門とした預け方もある。

このベビーシッターはアメリカでは当たり前のことであり、こちらのCare.comというサイトの2017年の調査によると、800人の保護者に対しおよそ74%が、少なくとも月に一度はシッターを雇っていると報じられている。

もちろん、このサイトの調査上の数値であるので限定的であるのは否めないが、それでも統計的に見れば多くのアメリカの家庭では一度はシッターを利用しているということが分かる。

つまり、リチャード夫妻がシッターを利用するのは決して間違いではないわけである。

また、利用するその理由も、アメリカ人夫婦は子供を預けて夫婦水入らずで出かけることもしばしばであり、リチャード夫妻が海外旅行に行っても特に問題はないわけだ。(日本では到底考えられないと言われるような話である)

そうした事実により、リチャード夫妻はモロッコで心を癒すはずであったが、スーザンの銃撃という想定だにしなかった事件に見舞われてしまう。

ここまでで考えればただ二人に不幸があっただけと捉えることもできるのだが、実は夫妻が任せた『シッター』という問題に関してはそれだけでは終わらないのだ。

『アメリア』という存在とそのストーリー

アメリアは年齢およそ50代の女性で、メキシコから移住してアメリカのサンディエゴに住んでいる。

仕事はベビーシッターであり、リチャード夫妻の二人の子供を生まれた頃から預かっている。

そんな折、この日はメキシコに住んでいる息子の結婚式があり、どうしても帰郷しなければならなかった。

ところが、リチャード夫妻が急遽訪問中のモロッコから帰れなくなってしまい、苦渋の末、預かった二人の子供を連れてメキシコに帰ることにしてしまう。

と、アメリアの話はこのように始まっていく。

そして、無事結婚式が終わり、またサンディエゴに戻ろうとするが、そこで大変厄介なことになってしまう。

アメリアの甥であるサンチャゴが運転する車で帰ることになったのだが、サンチャゴは結婚式で飲酒しており、それが国境検問所で発覚してしまうのだ。

サンチャゴはそれに逆上し、警官たちに悪態をつきながら、あろうことか、無理やりアメリカの国境を突破してしまうことになる。

さらにはサンチャゴは自分が囮になると言い、アメリアと子供たちを砂漠に置き去りにして行ってしまう。

こうしてアメリアと子供たちには大変な不幸が訪れることになる。

さて、この結果を先に語れば、アメリア含めて子供たちは何とか助かることになる。

そして、これだけ見ればアメリアには決して落ち度は無かったと考えたいところではあるが、しかし真相は異なる。

ここでリチャード夫妻の話に戻すが、リチャード夫妻はアメリアに自ら子供を託している。

アメリア自身も、デビーとマイクが生まれた頃から育てていたと話しているので、リチャード夫妻は以前からずっと二人の子供をアメリアに任せていたと考えられる。

これは彼女を信頼しているからに他ならないが、実はここに問題がある。

アメリカでのシッターというものは、基本的に近所に住む信頼できる10代の子にバイトとして任せるようなものであるという。

しかし、リチャード夫妻が預けていたのは、50代の女性である。

断っておくべきなのは、決して年齢が問題というわけではない。

50代の女性の方が、10代の子よりもよっぽど責任感を持って子供たちの世話ができるだろう。

しかし、50代の女性となると当然そこには抱えている家族がいる方が自然であり、そう考えるべきなのだ。

つまり、アメリアが自分の家族を大事にしようとするのは当たり前であり、息子の結婚式に行くのも当然である。

そして、何よりアメリアは国境を越えてきたメキシコ人であり、息子はメキシコにいる。

これが10代の子ならば、家族に冠婚葬祭があったとしてもそこは地元アメリカであり、たとえ式に連れていったとしても国を渡るほど危険な行為にはならない。

さらには、アメリアは不法就労をしていたという事実が後になって発覚するので、そうなるとずっとアメリアは無許可でシッターをやっていたことになる。

リチャード夫妻が、このアメリアの不法就労の事実を知っていたかは分からないが、リチャード夫妻がメキシコ人であるアメリアに子供たちを任せたこと、アメリアは不法就労であるにも関わらず子供を預かっていたこと、サンチャゴが酒を飲んでいたのにも関わらず飲酒運転をさせてしまったこと、という3つの要因が引き金となって危険な事件を引き起こしてしまったと言える。

結果的には偶然が重なっただけのように感じる出来事だが、事実を掘り下げていけば、なるべくして起きてしまった事件とも言えるのだ。

アメリアは泣きながら移民局の担当にアメリカに戻りたいことを訴えたが、一番かわいそうなのはマイクとデビーの子供二人である。

そして、脚本家と監督もそのことについては分かっており、マイクとデビーが助かる様子は映さなかった。

子供たち二人が助かる画を見せてしまうと、リチャード夫妻と同じような構図になることは避けられず、それでは救出劇の映画になってしまう。

そして、観客にはマイクとデビーが『助かって良かったね』という、ただそれだけの印象を強めてしまうことになる。

しかしそれでは、この映画が訴えたいテーマとはかけ離れてしまう。

あくまでアメリアという女性に焦点を絞り、彼女という存在そのものを観客に考えさせるために、強制送還されたという画だけで終えたのである。

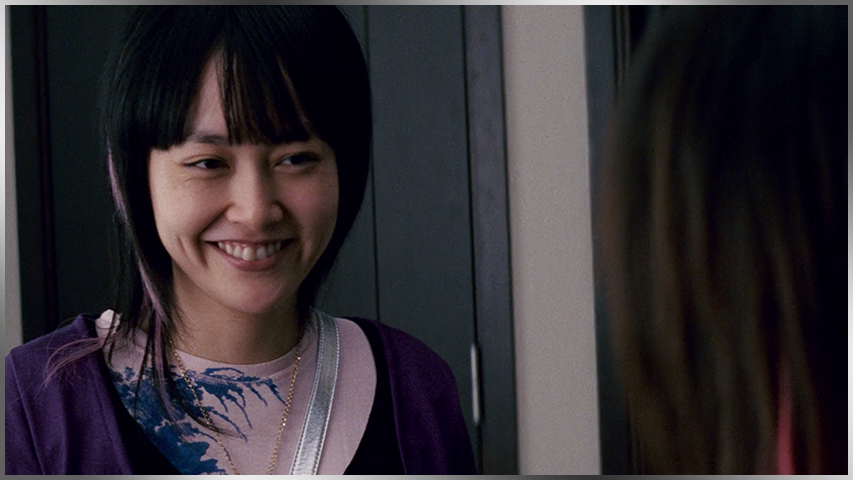

『チエコ』という異色な存在とそのストーリー

映画『バベル』の中で、チエコのストーリーだけはやはり異色だ。

チエコだけは他の登場人物との接点はなく、どちらかと言えばチエコの父である綿谷靖次郎の物語にした方が合点がいく。

しかも、チエコのシチュエーションは、完全にチエコの内面のみの問題であり、10代の女の子の思春的としての悩みでしかない。

また、他の問題は、世界的に見ればどちらかと言えば普遍的であるのに比べ、チエコの物語は限定的過ぎる。

どうして作り手はこのような物語にしたのだろうか?

まず一つは、語弊があるように聞こえてしまうが、日本は平和的であり過ぎるというものだ。

それは戦争を放棄した島国であり、戦後の高度経済成長を経て、経済的にも物質的にも他国よりも圧倒的に裕福な国になってしまったことによる。

とどのつまり平和ボケではあるのだが、世界から隔絶された環境によって作り上げられた経済や文化、生活スタイルが、日本人にどのように影響を及ぼしているのか、ということを題材にしている。

もう一つは、日本人の関心ごとが自分に対してのみ向けられるようになってしまったことだ。

少し歴史を遡ると、日本は明治時代から西欧諸国をモデルとした近代化の道を歩んできた。

その結果、国民国家主義を始めとし、帝国主義、軍国主義的な思想を取り入れ過ぎてしまうことになり、逆に西欧諸国から目の敵にされ、敗戦へと進むことになる。

その後は、国民を挙げて日本を立て直そうと先人たちが努力し、高度経済成長を遂げ、先進国の仲間入りを果たすも、やはり行き過ぎてしまい今度はバブルが弾けることになる。

そうして、失われた20年と呼ばれる月日を過ごすことになっていく中で、もはや日本人は何を目標や糧にして良いかが分からなくなってしまい、日本特有の社会を背景にした別の問題も抱えることになる。

それは、俗に言うアイデンティティー・クライシスというもので、日本人全体による『自分らしさ』の喪失である。

アイデンティティーは、元々モデル(模倣)となるものがあるからこそ『自分らしさ』というものを作り上げることができるものだ。

誰しもが、自分にとって鍵となる『誰か』や『何か』を都度モデルとして模倣し、発達していく中で自分らしさを築き上げていこうとする。

ゆえに日本人は、国民全体が明治時代には西欧をモデルとし、敗戦後は復興というモデルを建てて、目標に向かっていく『らしさ』を作っていった。

しかし、そういったらしさを構築及び回復できない場合、後に残されたものは自分自身の内であり、自分の利益だけを追求する個人主義という成れの果てになっていってしまう。

そうなると、当然『世界』ばかりか、ごく近所の『世間』にすら目を向けなくなってしまう。

時は折しも2000年代初頭、チエコの世代がまさにこれに当てはまるわけであり、チエコも自分自身の問題に入り込み、世界や世間に目を向けていない。

『バベル』は、そうした20世紀末から21世紀初頭にかける日本特有の問題を浮き彫りにさせるべく、その時代に翻弄された若者である女子高生を題材にしているわけだ。

脚本家と監督がどこまで日本について調べ上げたかは不明だが、見事にその当時の日本の情勢を表したと言え、その手腕には目を見張る。

ただ、これだけだと日本人には通じる状況ではあるが、世界には通じないため、より共感を覚えてもらえるように彼女の母親が自殺したというトラウマと、見た目は変わらないのに世界からは拒絶されてしまっているろう者という設定を作ったのだろう。

こうすることでチエコという女性の土台が支えられ、彼女が傷つき悩むことが健常者とどう違うのかということ、また、その時代に於ける東京という大都市に住む若者たちの実情について、時を経ても観客に関心を持ってもらおうとしているわけだ。

銃という、傷つけるためだけの存在が引き起こした悲劇

こうして考えを巡らせていくと、問題の出発点はやはり『銃』である。

チエコの父親である日本人の綿谷靖次郎が、モロッコ人のハッサン・イブラヒムにライフルを渡していなければ、アブドゥラの息子たちであるアフメッドとユセフに銃を預けることはなかったからだ。

そうして結果的に引き起こされてたものは、兄のアフメッドは倒れユセフは刑務所行きという、モロッコの家族だけが最も傷つく事態になってしまった。

全ては傷つけるためだけの存在である、あの一つのライフルが元凶なのである。

私たちは、こうした事件を聞くたびに銃の所持について違法とすることができればと考えるが、実際には銃を所持できる国は相変わらず多く、所持を合法とするか違法とするかという議題には必ず二派に分かれてしまう。

しかし、銃があったほうがいいかと問えば、無いほうがいいという結論には必ず達するはずである。

この『バベル』は、そうした銃社会に対する非難と警鐘でもある。

そして、この事件では銃に加えて、地域格差、社会格差、教育格差というものも後押ししてしまっている。

観客は、あれができていれば、これができていればと頭の中で思い巡らすが、その一方でただただ大きな歯車を傍観することしかできない。

私たち現代人は蚊帳の中で生きることで精一杯だが、それでも社会に目を向けていって欲しいと『バベル』は訴えている。

まとめ

『バベル』は社会派映画であり、エンタテインメント性は比較的抑えられている。

したがって、見る人を選ぶ作品ではあるが、世界や社会に目を向けようとする一作としては、その存在は有意義である。

他にも、世界には映画を通して社会に訴えようとしているドキュメンタリー映画は星の数ほどあり、そういった作品に興味を持つための一つの出発点としてもいいだろう。

世の中には、あなたや私も含めて生きている人の数だけ問題が存在している。

そうした問題に自分の力だけでは解決できるものはないかもしれないが、ちょっと目を向けるだけ、ちょっと考えるだけでも報われる何かもあるだろう。

映画である以上、それは見て感じるために存在するメディアなのだから。