はじめに

今回は『LA LA LAND(ラ・ラ・ランド)』の解説です。

ネタバレしていますので、読む際はお気をつけくださいませ。

映画の概要

あらすじ

子供の頃から女優を目指していたミアは、オーディションを受けまくるも、中々その実を結ぶことができなかった。

ジャズピアニストを志すセブは、ジャズを弾きたくても店には求められておらず、いつも葛藤の渦の中だった。

そんな二人が、偶然にもひょんなことで出会うことになる。

そして、その出会いは、お互いを強く引き付け、必然へと変わっていく。

魔法にかけられたかのようなLAを舞台に、心を打たれる恋路が今始まる。

キャスト・スタッフ・受賞歴

| 出演者 | ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン |

|---|---|

| 監督 | デミアン・チャゼル |

| 脚本 | デミアン・チャゼル |

| 撮影監督 | リヌス・サンドグレン |

| 編集 | トム・クロス |

| 音楽 | ジャスティン・ハーウィッツ |

| 受賞歴 | 第89回アカデミー賞(主演女優賞、監督賞、撮影賞、美術賞、作曲賞) その他、第74回ゴールデングローブ賞、第70回英国アカデミー賞など多数受賞 |

夢の舞台『LA LA LAND』

人は夢を持ち、夢を見る。

ラ・ラ・ランドは、夢を持つことの素晴らしさが一つのテーマだ。

ミアの夢は女優になることで、セブの夢はジャズの店を作ることだ。

このテーマは観客に対しても同じ願いで、夢を持ってほしいと強く訴えている。

ただし、その夢を叶えようとした場合、他のことを同時に手に入れることは困難になるだろうとラ・ラ・ランドは告げる。

二兎を追う者は一兎をも得ずというわけだ。

しかも、お互いに対する気持ちが、常に心を支配してしまう恋愛なら尚更だ。

ラ・ラ・ランドは、このように、それぞれ夢を持つ男女の話であり、その二人が恋人になれるか?という物語である。

そして、その物語である映画自体が夢を見ているかのように構成されている。

ミアとセブは、夢のような場でお互いを見つけ出し、夢のように出会って付き合い始め、夢だったかのように別れる。

とても美しくあり、とても儚い物語だ。

しかし、その夢は、『ラ・ラ・ランド』、つまり楽園にいるかのような極上の体験をもたらしてくれる。

ラ・ラ・ランドは、正に『映画体験』と呼んでいい傑作だ。

度肝を抜かれる『LA LA LAND』のオープニング

LA(ロサンジェルス)のハイウェイで渋滞に捕まり、身動き取れないままの中、突然歌いながら車から降りたダンサーたちがダンスを始める。

止まっている車の中を縦横無尽に飛び交い、ジャンプし、音楽とともに激しく踊る。

観客はいきなりの光景に唖然とするが、その唖然が止まらない。

ダンサーたちの踊りは緻密に構成され、音と映像のシンクロと合わせ、一瞬の乱れもない。

見たものを圧倒し、最初からこの映画が只者ではないことを伺わせる。

とても素晴らしいオープニングから、ラ・ラ・ランドは始まっていく。

さて、このシーン、撮影の観点から見ていくと、完全にワンショットで映しているかのように思える。

ここで試してみてほしいのだが、人がカメラを手に持って何かを撮影しようとすると、あらゆる制約を受けることが分かると思う。

つまり、思ったように上手く撮れないという意味だが、それは、被写体との距離だったり、周りにあるモノだったり、カメラそのものの制約などによる。

しかし、ラ・ラ・ランドのオープニングシーンでのカメラの動きはそのような制約を全く感じさせない。

カメラがカメラマンの手から離れて、自由奔放に撮影しているようにしか見えないのだ。

空を飛んでいるだけならドローンで説明がつくが、車の間やダンサーの間を流れるように撮影できているので、それだけだとは考えられない。

それにラ・ラ・ランドはフィルムで撮影されているので、フィルムカメラを載せたドローンにすると、重量級になり、色々と説明がつかない。

とはいえ、現に実現出来ているので、何か方法はあるのだろう。

今は分からないが、いつかその答えを知りたいものだ。

そして、本題だが、このシーンは実はワンショットで撮影できているわけではない。

よーく目を凝らして見てみるとそれが一つの要素から分かる。

それは、音楽の中盤でドラムを叩いているトラックの前の群衆が踊り終わった後からだ。

ここでは一瞬の素早いカメラのパンが行われ、次に黄色いワンピースを着た女性が車の上で歌い始めることになるが、ここから太陽の影の位置が前半と違うのだ。

一見だけでは分かりにくいが、パンした画をうまくワイプさせて編集点にさせているから当然だ。

では、どうして一発で撮らなかったのか?という疑問を考えることになるが、あれだけのダンサーを集めて撮影しようとすれば、入念なリハーサルが必要になるのは誰にでも分かる。

つまり、時間が必要だ。

そうして時間を使っている内に、太陽が動いてしまったというわけだ。

しかし、これをそのままの事情で見てしまうとつまらないので、物語の視点から考えてみる。

それは、あまりにも高速道路が渋滞していて車が全く動かず、ダンサーたちはずっと踊っていたという視点だ。

LAの高速道路の渋滞は本当に酷いらしく、とても大きな社会問題だと聞く。

それを作り手がそこまで意識したかは分からないが、影の向きが変わることでLAの混雑ぶりを更に体現しているというか、皮肉っているという風にも見えるわけだ。

私の勝手な解釈だが、こう考えるだけでこの映画がただの楽園という意味での物語でなく、LAの問題点を浮き彫りにしたいというメッセージが、このオープニングからすでに伝わってくる。

ビジュアルデザインとミュージカルの融合

アカデミー賞で美術賞を受賞していることから分かるように、このラ・ラ・ランドはビジュアルデザインの宝庫だ。

大掛かりなセットそのものから、細かい小道具、そして現実の風景も可能な限り調整して完璧なデザインに施されている。

おそらくこれだけのデザインを施すのは相当大変だったと思うが、その苦労が労われたのは間違いないだろう。

美術スタッフは、遺憾無くそのセンスを発揮できたに違いない。

そして、注目したいのがミアとルームシェアをしている3人とのダンスだ。

ルームメイトの3人はパーティーに向かうため、ミアを誘いながら、極彩色のように彩られた部屋を縦横無尽にダンスをする。

小道具はあるべきところにあり、インテリアは目立つように配色され、夢のような部屋で4人が歌い舞い踊る。

4人を映すカメラは負けじと彼女たちを追いかけ、カメラ自身も追いかけられる。

まるで、遊園地のアトラクションに乗っているかのように、フレームが動き、見るものを魅了させていく。

そして、音楽と歌詞と共に、これからの楽しい雰囲気を醸し出して、プリウスで出発する。

そしてパーティー会場で一旦落ち着き、また一気に盛り上がる。

過去のミュージカル映画のオマージュを含みながら、今楽しめる現代的なシーンに昇華させている。

では、なぜこのシーケンスを作ったのか、という点を考えてみる。

例えば、落ち込んでいるミアを、ただパーティーに誘うだけというシーンにも出来たはずなのに、そうはしていない。

これはつまり、オープニングで始まった渋滞の中のダンスからの延長だ。

オープニングのダンスシーンで、観客にはかなりの驚きを与えてしまっている。

そして、一旦ミアのカフェとオーディションでテンションを落とすが、このままだと観客はそのまま引いていってしまう。

だから、早いうちにこの映画がミュージカル映画なんだという刷り込みをしたかったわけだ。

そうすれば、この後の展開にいつ歌が流れてきても、観客はすっとミュージカル映画だったなと認識できるようになる。

つまり、大掛かりなビジュアルデザインとダンスで観客を魅了し、早いうちに観客を虜にさせておきたいという構成にしているわけだ。

現に、この後この4人が踊るシーンはない。

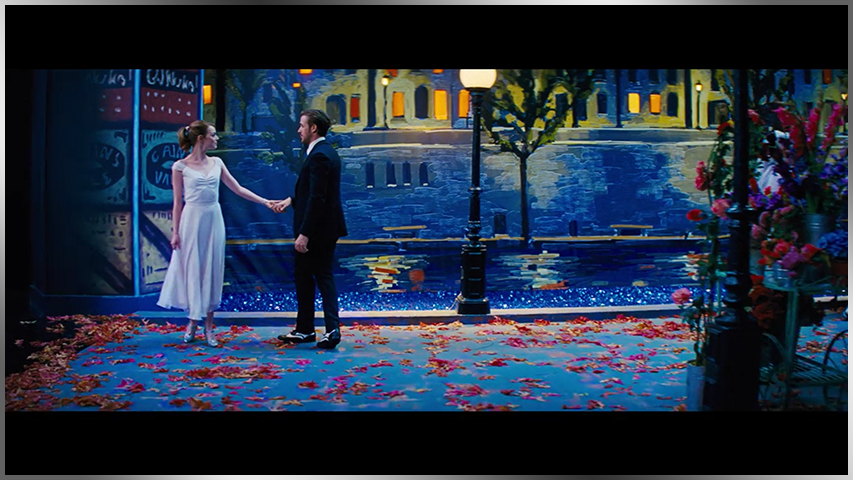

美しい舞台で始まる、ミアとセブのミュージカルショー

セブが『A-ha』の『Take on me』と、ミアがリクエストした『A FLOCK OF SEAGULLS』の『I RAN』を演奏したパーティーが終わったあと、ミアがセブを呼び止め会場を後にしたシーンだ。

傾斜が緩やかな上り坂を二人は歩いてくる。

太陽は隠れ辺りは暗いが、陽の明かりがまだ空を照らしていて、オレンジ色と紺色のグラデーションが地平線を覆っている。

マジックアワーだ。

その名の通り、マジックアワーは過去から魔法のような時間とされていて、人の表情に柔らかな陰影をもたらし、撮影をするにはもってこいの環境になる。

その理由は、太陽の光が空に反射することで直接的な光がなくなり、自然な間接光のライティングとなるからだ。

この時間帯の光を浴びることで、ミアとセブの二人の表情は最も柔らかく豊かになる。

つまり、お互いを見て惹かれ合う最良の条件が訪れているわけだ。

もちろん、このシーンではフレーム外から照明を焚いているので、完全な自然の光だけとはならないが、それでも美しいものを見せるのには最高のシチュエーションとなる。

このシーンの撮影には2日かけ、5回の撮影を行なったということだが、それも納得のこだわりだ。

そして、セブは歌い始め、ミアにダンスを挑発する。

私は鳥に詳しいわけではないので、最適な鳥を見いだすことができないが、セブから始まるダンスは、求愛のダンスで有名な日本の『ツル(タンチョウ)』と同じ行為だ。

ツルは夫婦となるために、求愛ディスプレイとして美しい舞いを行う。

ミアとセブも正に、自らにとっての理想の相手であるか、お互いを探り始めるのだ。

しかし、その美しいダンスとは裏腹に、二人が発するセリフは喧嘩ごしだ。

お互いを貶しあいながら、仲が悪い印象をわざわざ観客に見させている。

やっていることは子供であり、天邪鬼極まりない。

観客もなぜそんなことをするのかと疑問に思うが、おそらく目指したかったのは対比だろう。

二人のダンスはとてもシンクロしていて、完璧な内容だ。

お互い共感し合っているように見えるし、パートナーとして相応しく感じる。

しかし、二人の仲をわざと悪く見させることで、観客はカップルになるはずの二人が中々そうはならず、じらさせることになる。

作り手は、敢えて観客にそのような感情を生ませているのだ。

『そう簡単にくっついたら面白くないでしょ?』と。

また、物語として考えれば、このシーンで二人がカップルになってしまうのは、あまりにも早い。

ラ・ラ・ランドは恋愛物語なので、最後まで恋愛で引っ張る必要がある。

ここのシーンで二人がカップルになってしまうと、その後が続かなくなってきてしまうのだ。

そのため、このようにお互いの気を引いているだけのシーンとしており、まだカップルにはさせていないわけだ。

とはいえ、何だかんだ言いながら、この二人の音楽とダンスと歌を聴けばそんなことはどうでもよくなってしまう。

スタジオでなく、本物のマジックアワーの風景を前に、荒々しい感情をぶつけながら道路で踊る二人。

見ていてとても楽しく、こっちまでウキウキしてくる。

ここのシーンの時間は6分もあるがその長さを全く感じさせないし、ノーカットショットなのにそんなことを考える余地も持たせない。

この二人のダンスは、正に映画史に残るであろう息を飲むほどの名シーンに仕上がっている。

『エマ・ストーン』と『ライアン・ゴズリング』のダンスと演技にワインで乾杯だ。

『ジャズ』の存続を願って

セブは、ジャズについて熱っぽくミアに語る。

そして、ジャズは死にかけていると悲痛な面持ちで言葉を漏らす。

果たして、ジャズはもうそこまでの状況になっているのだろうか。

私にはそうは思えないが、しかし音楽そのものが売れない時代になってしまっているので、その煽りを受けているのだとしたらジャズも同様かもしれない。

作り手は、セブに代弁させてジャズをもっと聞いて欲しいと願っている反面、実際にラ・ラ・ランドの音楽は完全なジャズというわけではない。

誰にでも聞け、誰にでも歌える良きミュージカルサウンドであり、観客にも少しでも興味を持ってもらおうとしている音楽だ。

セブの友人であるメッセンジャーズのリーダー、キースも言っていたように、モダンジャズとして進化していかないといけないということだろうか。

そうなると、残念ながらメッセンジャーズの理論は符合してまう。

ジャズを知ってもらうためには、ラ・ラ・ランドを見て、モダンなジャズから入ってもらうしかないということだ。

しかし、悲しむことなかれ、ラ・ラ・ランドは見事にその役割を果たしている。

ラ・ラ・ランドにもたらされた音楽とセブが熱っぽく語ってくれたおかげで、もっとジャズを聴きたくなってくるのだ。

影響されやすいと言えばそれまでだが、これも映画の魔法だと言える。

『忘れていた』というドラマチックなトリック

ラ・ラ・ランドでは、主人公である二人に、人間らしい習性を取り入れている。

それは約束を『忘れていた』ということだ。

- ミアはグレッグと食事に行くこと

- セブはメッセンジャーズの撮影があったこと

忘れることは、人間の普遍的な習性であり、人間らしさの表れでもある。

つまり、この二人は私たち観客と変わらず、身近にいる存在であることを同時に提示している。

二人ともスターに駆け上がる途中であり、まだまだ未熟な状態だということだ。

そして、映画的に見れば『忘れていた』という行為は、実は観客に事前に知らせなくて済む劇薬になる。

元々、約束をするシーンを入れて、それを忘れるならただのコメディだが、ミアとセブのように後から『忘れていた』とすることで、ドラマチックに映るわけだ。

観客には何のことだか分からない状態にはなるが、突然物語の方向性を変えることができる。

ちょっとしたごまかしっぽいトリックだが、キャラクターの性格と合わせて綺麗に見せられれば効果的になる。

記憶に残る、王道の素晴らしい『LA LA LAND』のエンディング

5年の月日が経ち、ミアは、昔働いていたスタジオ内のカフェでコーヒーを買いに行く。

カフェにいた客たちからの彼女への眼差しは、憧れの対象として、または彼女の醸し出す雰囲気により頬が緩んでしまうほどだった。

ミアは晴れて、実力派女優への仲間入りを果たしていたのだ。

観客はミアの成功に拍手を送りつつ、セブとも上手くいっていることを想像するが、その思いとは裏腹に、目を疑う事実を観客には突きつけられる。

二人の関係はずっと前から終わっており、ミアには、セブではない別の夫と幼い子供がそばにいたのだ。

一体何があったのか?観客は内心気が気でない。

その一方、セブも自分のジャズの店を持つことに成功していた。

どうして二人が別れるようになったのか、それは定かではない。

しかし、考えられることは、5年前のあの映画出演のオーディションが終わった後、ミアがセブに「この後はどうするの?」という問いに対し、セブは「様子を見る」という、曖昧な回答をしたことで、この結果を招いてしまったのかもしれない。

ミアにとって、そんな答えは箸にも棒にもかからないほど求めていないものだった。

自分勝手な解釈をしてしまう、セブの悪い癖が過ちへの引き金になってしまったのだろうか。

さて、映画では、ミアとその夫が子供を置いてデートに向かうことになる。

そして、その帰り道。

通りを歩いていると、ジャズが聞こえてくる店に引き寄せられるかのように入る。

観客の感情が最も揺れ動く瞬間だ。

そして、階段を降りていった先に掲げられている『SEB’S』というネオン。

ミアがセブのために考えた、セブの店の名前。

もはや、観客は気が気ではいられない。

この後二人はどうなるのか?何が待ち受けているのか?セブがミアを連れ出してしまうようなことがあるのか?

ミアは席につくも居ても立っても居られない。

セブはステージからミアに気づくと声を失う。

二人の感情が周りを支配し、観客すらも支配する。

そして、セブが弾くあのメロディー。

セブの周りが暗くなり、スポットライトが当たる。

ミアの周りも暗くなり、ミアには困惑の表情。

そして、セブのピアノの旋律がひと段落すると、そこは、初めてミアが訪れたセブの店だった。

ミアはセブに歩み寄り、セブに演奏の感想を言おうとした瞬間、セブはミアを抱きしめ熱いキスをする。

ここから、セブからミアへのプレゼントであるのと同時に観客へのプレゼントが始まる。

二人は踊り、抱き合い、セブとミアが望む、そして観客が本来望む結末を、もしかしたらというビジョンとして見せ始める。

出会いから愛を重ね、そしてお互いの夢を叶え、二人が望んでいた未来が映る。

映画のシークエンスとして実に素晴らしい出来だ。

観客にとっても複雑な心境を持つが、でも本当にそうなってほしいと願えるビジョンであり、望むべき結末だ。

しかし、セブの演奏が終わると、その『もしかしたら』は、やはり『もしかしたら』でしかなく、夢からあっさりと覚めることになる。

周りの客たちから、拍手喝采が送られるステージに対し、ミアとセブの感情だけがポツンと取り残される。

あまりにも儚いシーンだ。

このシークエンスを反対の意味で汲み取ってしまえば、所詮観客にとっては酷な現実を見せているに過ぎないわけで、実に意地悪なシークエンスであるとも言える。

ただ、このようなエンディングは、ある意味記憶に残る映画の条件をクリアしている。

その理由は、もう一度見返したいという気にさせてくれるからだ。

恋人たちが、ただカップルになって終わる恋愛映画のエンディングだと、見る人にもよるだろうが、あまり見返したいとは思わないものになってしまう傾向がある。

それは、友達や他人の恋愛話を考えると分かりやすい。

友達の恋愛話は、実る前は実に楽しく語り合えるが、カップルになってしまえば、あとはどうでもよくなってしまうのが人の心情だ。

つまり、これが映画でも当てはまるように、映画の中で恋人たちが上手くいってしまうと、次からは見ようとは思わないのだ。

映画に戻ろう。

ミアとセブが最初に会った店で、ミアはセブに歩み寄ったが、ミアはもうそんなことをせずに店を後にしようとする。

そして、夫が先に出て行くと、ふとミアだけ立ち止まり一呼吸を置いて、ステージ上のピアノの前でまだ静かに座っているセブを見返す。

セブもそれに気づき、二人の想いがシンクロする。

心では通じ合っているのだ。

しかし、もう元には戻れないことも悟っている。

そうして、二人は微笑み合う。

観客はどうにもならない感情に震わされる。

そして、ミアは店を出、セブはいつものように演奏を始めて『THE END』だ。

見事な物語の昇華であり、これぞ映画だと言える。

まとめ

世界で大絶賛されたこの映画を、私は何度も見た。

それは素晴らしい映画だと確信したからだ。

そうして、その素晴らしい理由を探っていったが、今ではそれが何だか曖昧になりつつある。

理由を見いだそうとすると、頭の中がぼんやりとしてきてしまうのだ。

私の感受性がそこまでしかないのか、ラ・ラ・ランドの魔法にかけられたままなのか。

まぁ私の感想はどうでもいい。

こうして、映画史に残るであろう作品にまた巡り会えて幸せである。

もしこれから見るなら、個人的には字幕だけでなく、吹き替え版も見た方が、より二人の会話に集中できるし細かいニュアンスも伝わってくると思う。